|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

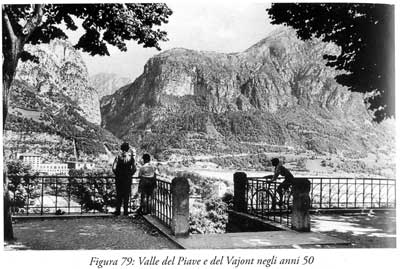

CAPITOLO 6 - 1963: il Vajont1 Il progetto e la costruzione Lo sfruttamento delle acque del Vajont per la produzione di energia risale a molti secoli fa. Durante la sua lunga storia, la valle ha visto l'impiego delle acque del torrente Vajont per azionare segherie, mulini e forge presenti lungo i suoi territori. Le prime concessioni per l'uso industriale delle acque risalgono al 1394 e al 1406, quando il Vescovo di Belluno concesse le autorizzazioni in merito (Sacchet, 2008). Bisognerà arrivare alla fine del XIX secolo per vedere un utilizzo tecnologicamente più impegnativo delle acque del Vajont, diverse da quelli sino ad allora in uso. Si tratta del progetto commissionato dall'imprenditore Gustavo Protti, un industriale che pensò di sfruttare la forza delle acque per azionare le turbine del suo cartonificio situate nella valle del Piave. In località Le Spesse, a quota 580 m s.l.m., venne costruito uno sbarramento alto circa sette metri per far deviare parte del torrente Vajont ed incanalarne le acque le quali, attraverso una derivazione lunga sette chilometri (canale Protti), sarebbero giunte sino allo stabilimento. Si trattava di un canale a pelo libero che, con la pendenza dell'1% [una pendenza esigua, impercettibile, pari a 1 metro ogni chilometro], giungeva ad una vasca di regolazione a quota 573 m s.l.m.. Attraverso una condotta forzata le acque superavano il dislivello di 130 metri che le separava dal cartonificio, dove si trovavano le turbine della centrale elettrica di cui la fabbrica era provvista. I resti del canale a pelo libero, oggi dismesso, sono ancora visibili lungo la forra del Vajont, sul lato di destra orografica, a valle della diga.

Nel 1929 l'Ing. Carlo Semenza, sulla base degli studi condotti dal geologo svizzero J. Hug, formulò un primo progetto per lo sfruttamento delle acque del Vajont tramite la realizzazione di una diga. Secondo il progetto iniziale il manufatto avrebbe dovuto avere un'altezza di 130 metri e dare origine ad un invaso con capacità poco superiore a 30 milioni di metri cubi. Con il passare degli anni il Progetto subì importanti variazioni. Innanzitutto l'ubicazione, che dai pressi del ponte di Casso presso al ponte del Colombèr, su indicazione del geologo Giorgio Dal Piaz.

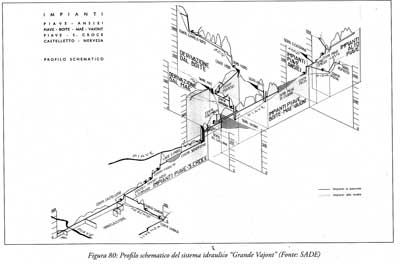

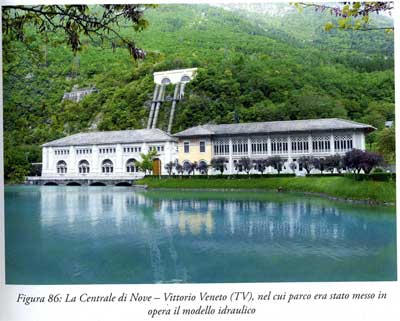

Da quest'ultimo e dal bacino del Vajont le condotte raggiungono la centrale di Soverzene, la principale di tutto il complesso idroelettrico. Lo scarico di questa centrale alimenta il lago artificiale di S. Croce, quindi la centrale di Fadalto. Il sistema procede poi verso la centrale di Nove, di S.Floriano e di Castellerio per poi innestarsi nel sistema di irrigazione della pianura veneta. Da quanto sopra appare evidente come l'impianto del Vajont, oggetto del presente studio, e seppure di rilevante importanza, costituisca solo una parte di un sistema idraulico molto più vasto e complesso.

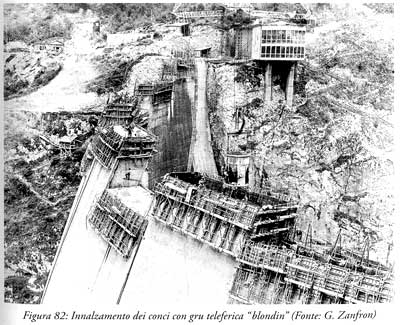

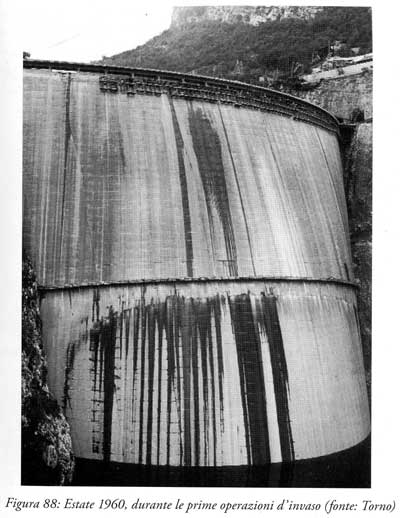

La SADE iniziò i primi lavori per la costruzione della diga sul Vajont nel settembre del 1956, senza una formale autorizzazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la quale arrivò soltanto il 15 luglio del 1957. I lavori di scavo iniziarono quindi ufficialmente nell'estate del 1957 e vennero affidati alla ditta Torno, fondata dall'Ing. Giuseppe Torno, mentre la direzione degli stessi fu affidata all'Ing. Mario Pancini. Dopo le operazioni per la realizzazione delle fondazioni nel 1958 iniziarono le gettate di calcestruzzo e la diga cominciò a salire (Fig. 81).

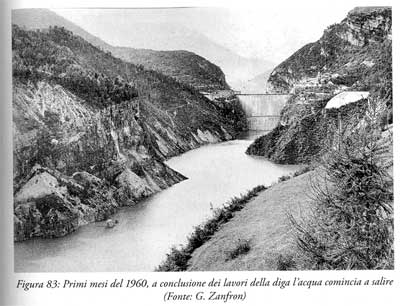

La prima fase dei lavori della diga terminò verso la fine del 1959 e nel febbraio del 1960 le attività riguardanti la costruzione erano sostanzialmente concluse (Fig. 83).

"Quando un opera è terminata, gioia e amarezza si fondono: gioia, perché ognuno di noi può dire: ci siamo riusciti; ma le ansie, le ore di fatica e soprattutto il ricordo dei nostri compagni caduti sul lavoro, un po' di noi stessi insomma, non ci appartengono più. Restano là, sull'opera e nel tempo, patrimonio di tutti. Trent'anni ci sono voluti per la diga del Vajont e forse più, dal giorno che, per la prima volta, pensai alla realizzazione di questa diga che avrebbe sbarrato la stretta e profonda forra del torrente Vajont. "Orrido del Vajont", come lo chiamano certe guide turistiche, tanto la natura è impervia e inospitale. La diga del Vajont è ormai giunta al termine: gioia e amarezza, come dicevo poco fa - sono dentro un po' a tutti noi, si smontano i cantieri, le acque del bacino salgono poco a poco. Nuovi progetti attendono i tecnici e gli operai che hanno costruito la più alta diga a volta e doppia curvatura del mondo. Per tanto tempo ancora, per anni, racconteranno e rievocheranno questa singolare avventura del lavoro umano e avranno il vanto di dire: io c'ero".Alla costruzione della diga lavorarono per due anni consecutivi, duecentocinquanta operai. 6.2 - Le caratteristiche della diga e dell'invaso

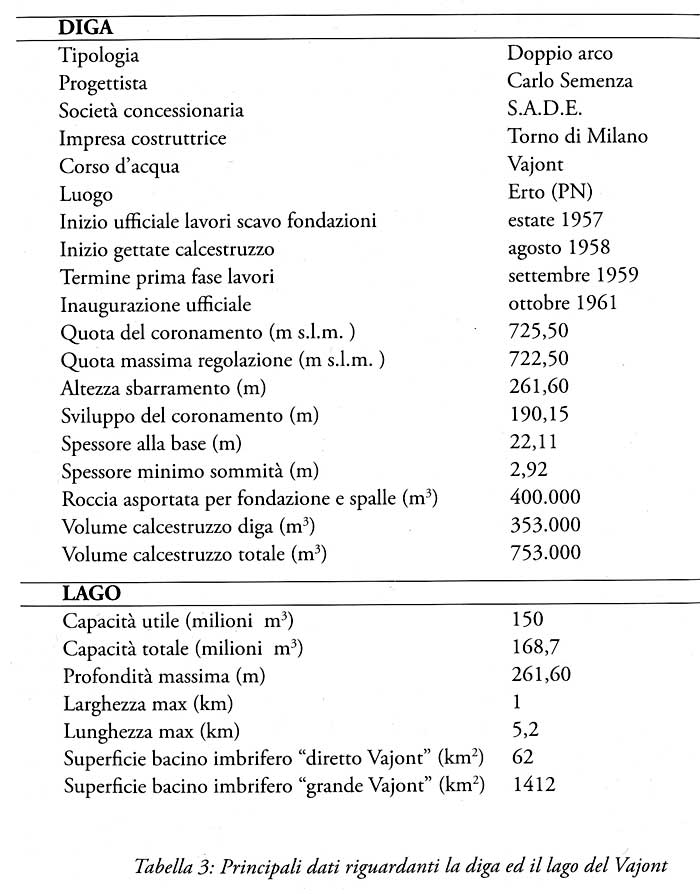

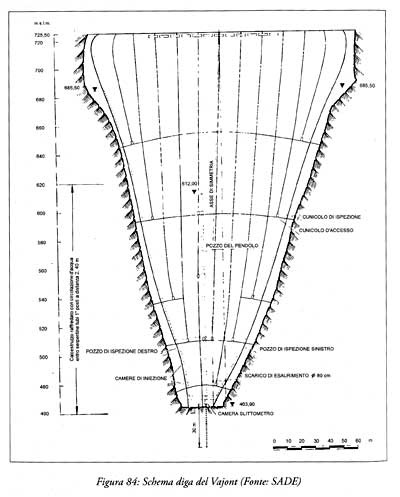

La diga del Vajont, al momento della sua realizzazione, era la più alta al mondo a tipologia a doppia curvatura e la seconda in assoluto. Essa è formata da elementi in contatto con la roccia laterale chiamati pulvini, dal tampone di fondo e dal corpo centrale. Il corpo centrale, per motivi di elasticità del calcestruzzo, è diviso in quattro parti sub-orizzontali a loro volta divisi in conci verticali. Le sezioni orizzontali della diga presentano una simmetria rispetto ad un asse inclinato del 4% rispetto alla verticale. Il corpo della diga è provvisto di un giunto perimetrale che lo rende slegato dalla roccia, consentendo un funzionamento a cerniera anziché ad incastro. Le parti orizzontali e verticali sono separate da altrettanti giunti. La diga è munita di cunicoli di ispezione lungo i giunti orizzontali e di pozzi verticali lungo i giunti perimetrali. Nella parte inferiore della diga, dove la curvatura verticale è sostanzialmente assente, è stato praticato un pozzo profondo centosessantadue metri dove è alloggiato il pendolo per il monitoraggio dell'inclinazione del corpo diga in funzione del carico idraulico. Trenta metri sotto la fondazione uno slittometro consente invece di controllare gli spostamenti traslazionali. Nel corpo della diga e nella roccia sono presenti in gran numero vari strumenri di controllo: termometri, estensimetri, dilatometri, sismografi, collimatori. La gestione dei livelli dell'invaso era assicurata da: n°l scarico di esaurimento a quota 481,9 m s.l.m.; n°1 scarico di fondo a 514,37 m s.l.m.; n°1 scarico di mezzo fondo a 573,36 m s.l.m.; n°1 scarico di alleggerimento a 579,36 m s.l.m. e da n° 16 scaricatori di superficle a stramazzo distribuiti lungo il coronamento a quota 722,5 m s.l.m.. La seguente immagine (Fig. 84) mostra uno schema della diga tratto da documentazione SADE dell'epoca (1960) e ristampata da Camillo Pavan Editore nel 2001. 6.3 Gli studi geologici Il prof. Giorgio Dal Piaz, geologo e paleontologo, fu sicuramente tra i primi geologi ad occuparsi della valle del Vajont per conto della SADE. Indagini e recessive relazioni accompagnarono le prime ipotesi di sbarramento della valle, quando si pensava di posizionare una diga nella zona della stretta di Ponte di Casso, per poi optare per la stretta del Colombèr, più a valle. I primi studi geologici riguardarono soltanto i versanti della montagna sui quali sarebbe andata a poggiare la diga perché, a quel tempo, non era previsto fare indagini anche sui fianchi dell'invaso.

Dal Piaz firmò molti rapporti, tutti quanti commissionatigli dalla SADE, a partire dai primi studi del 1928 (Relazione di massima su due sezioni della valle del Vajont, presa in esame per la costruzione di una diga di sbarramento), a cui fecero seguito altre relazioni nel 1957, 1958, e quella conclusiva del 1960 (Esame delle condizioni geologiche del bacino del Vajont e della zona d'imposta della diga di sbarramento quali risultano allo stato attuale dei lavori). Il professore seguì il progetto e la costruzione della diga sino alla sua morte, avvenuta, all'età di 90 anni, nell'aprile del 1962. Dal Piaz, tuttavia, non escluse la possibilità che si potessero creare smottamenti nel lago dovuti ad operazioni di invaso e svaso, ma non manifestò mai vera preoccupazione in merito ritenendoli fenomeni di proporzioni contenute. Quando, iniziati i lavori, sorsero i primi problemi tecnici, dipendenti quasi unicamente dalla caratteristica della roccia trovata lungo i fianchi dell'invaso, vennero richieste successive indagini geologiche, più approfondite e serie, che fossero in grado di stabilire la vera natura del terreno circostante. Il primo significativo segnale di allarme si ebbe il 22 marzo 1959 con la frana nel bacino di Pontesei, la quale provocò un morto [Arcangelo Tiziani, il custode della diga]. Si trattava di un fenomeno da non sottovalutare, che suonò come un campanello di allarme per l'Ing. Carlo Semenza. Infatti, se le manifestazioni di instabilità dei versanti non avevano mai destato serle preoccupazioni sino a quel momento, le caratteristiche della frana di Pontesei, in termini di velocità e compattezza, convinse i vertici della SADE ad approfondire ulteriormente la situazione. Si decise così di avere un altro parere e si incaricò a tal scopo il professor Leopold Müller di Salisburgo, ingegnere minerario ed esperto geomeccanico, a cui venne richiesto di approfondire il problema della stabilità dei versanti del futuro lago. La tecnica d'indagine del professore austriaco era quella delle perforazioni, a varle profondità, per saggiarela natura del terreno. Attraverso una campagna di carotaggi Müller capì che la situazione era ben più grave di quella prospettata dall'ottimistico Dal Piaz tanto che già il 16 agosto 1957, nel suo secondo rapporto, scriveva: "... il terreno in sponda sinistra, caratterizzato da ammassi di sfasciume, sui cui verdi pascoli sorgono numerosi casolari, è in forte pericolo di frana, sebbene sia una formazione rocciosa.

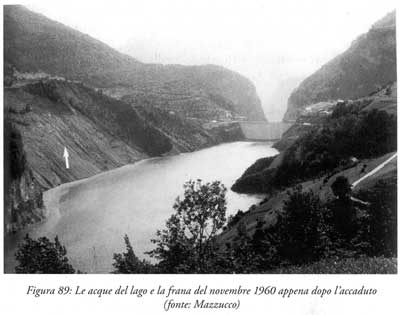

Il 4 novembre 1960 dal lato di sinistra orografica del monte Toc si staccò una frana con volume stimato in 700.000 m3 e una larga fessura a forma di 'M'per oltre due chilometri, comparve al di sopra della frana stessa segnando così chiaramente il dominio dell'intera massa franosa. Il profilo e l'entità della frana vennero quindi identificate con un buon grado di approssimazione e a quel punto, nel suo quindicesimo rapporto del 3 febbraio 1961 (Diga del Vajont -15° Rapporto geologico: la frana nella zona Toc), il prof. Müller condannò definitivamente l'intero progetto, anche se tali considerazioninon vennero mai inviate agli organi di controllo. I franamenti si fecero più consistenti e non potevano più essere arrestati, così come a nulla potevano valere lemisure di protezione artificiale ipotizzate: esose dal punto di vista economico e molte delle quali, irrealizzabili in pratica. Leopold Müller dichiarò in proposito: "Quando aumenta il livello del lago una più grande zona di roccia viene plastificata dalla presenza d'acqua; la roccia milonitizzata si rammollisce e l'argilla entro le fessure diventa lubrificante. La mobilità della montagna viene in conseguenza ancora una volta aumentata. La parte di massa di frana che si trova nella falda d'acqua è soggetta ad una spinta verso l'alto. Questa sottospinta corrisponde ad una diminuzione di peso ed influenza l'equilibrio a masse in un senso sfavorevole. La pressione dell'acqua entro le fessure tende ad allontanare le parti in cui è suddivisa la roccia ed ha un effetto di allentamento. Questo effetto è tanto più grande quanto più alto è il livello della falda d'acqua. Poiché la faldad'acqua viene influenzata dal livello nel serbatoio e dalle oscillazioni di esso, anche tutti i fattori sopracitati vengono influenzati direttamente dal livello del serbatoio. Da ciò risulta che l'influenza di precipitazioni sarà tanto più grande quanto più grande sarà il livello del lago. A mio parere non possono esistere dubbi su questa profonda giacitura del piano di slittamento o della zona limite. Il volume della massa di frana deve essere considerate di circa 200 milioni di metri cubi". Nonostante il problema fosse ormai chiaro, sia nelle proporzioni che nelle probabilità di accadimento, si era andati troppo avanti, così tanto che lo stesso Müller non consigliò l'abbandono del bacino (Semenza E., 2005), incoraggiandopossibili soluzioni atte a contenere i danni. Dopo aver scartato l'idea di provocare un franamento controllato suggerì varle ipotesi per frenarlo nel miglior modopossibile, precisando tuttavia che nessuna di esse avrebbe potuto risolvere completamente il problema. In ultima va ricordata la convinzione di Müller che la frana pocesse scendere in due blocchi distinti, quelli separati dal corso del torrente Massalezza, ipotesi che purtroppo si verificò sbagliata.

Di parere diverso era Francesco Penta, professore di Geologia Applicata, consigliere SADE e nello tempo facente parte della Commissione di Collaudo della diga del Vajont nominata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale ritenne probabile che il movimento franoso fosse di natura piuttosto superficiale.

Nel frattempo, visti i pareri discordanti, Carlo Semenza richiese un nuovo studio sulla composizione del monte Toc. Nell'ottobre 1959 la SADE commissionò al prof. Pietro Caloi, uno specialista geosismico che già dal 1953 svolse numerose prospezioni geosismiche in zona, di condurre un'indagine specifica sul versante sinistro a monte della diga. Nel frattempo anche i geologi Edoardo Semenza (figlio di Carlo) e Franco Giudici vennero interpellati ed incaricati di effettuare ulteriori indagini, in particolare venne loro commissionato: 1) un rilievo geologico di tutta la zona dell'invaso fino all'incirca all'altezza della strada che circondava il serbatoio (quota 850 m s.l.m.) senza entrare in eccessivi dettagli;Già nei primi mesi dello studio i geologi individuarono l'esistenza di numerose fratture profonde con riempimento di materiale sciolto e a blocchi; tutta la zona doveva ritenersi potenzialmente instabile. La certezza di trovarsi di fronte ad una montagna mobile portò all'ubicazione dei primi profili geosismici, all'esecuzione delle prime perforazioni geognostiche e al posizionamento di capisaldi. Una decina di questi ultimi vennero installati sul terreno e controllati periodicamente mediante rilievi topografici al fine di accertarne eventuali spostamenti. Perquanto riguarda i sondaggi questi dovettero fermarsi ad una certa quota perché i franamenti continui rendevano difficile lo scavo. I campioni estratti dal terreno riguardavano roccia minutamente fratturata in frammenti di modeste dimensioni, mentre l'acqua di perforazione non risaliva in superficie, andando frequentemente a disperdersi nelle viscere non compatte del terreno. Nel giugno del 1960 i due studiosi presentarono il loro rapporto riguardante la situazione geologica del fianco sinistro ("Studio geologico del serbatoio del Vajont")nel quale si puntualizzava che: "... più grave sarebbe il fenomeno che potrebbe verificarsi qualora il piano di appoggio della intera massa, o della sua parte più vicina al lago, fosse inclinato (anche debolmente) o presentasse un'apprezzabile componente di inclinazione verso il lago stesso. In questo caso il movimento potrebbe essere riattivato in presenza dell'acqua, con conseguenze difficilmente valutabili attualmente, e variabili tra l'altro a seconda dell'andamento complessivo del piano di appoggio".

In sostanza i due geologi affermarono che sotto il monte Toc c'era un'enorme massa in movimento successivamente stimata, da Müller e dagli stessi Giudici e Semenza, attorno i 200 milioni di metri cubi, dalla quale si sarebbero potute staccare frane a ripetizione, soprattutto a seguito di riempimenti e svuotamenti. Negli anni successivi il crollo furono molti gli studiosi che cercarono di trovare una spiegazione al fenomeno. Particolarmente interessante per il contributo dato nella comprensione delle dinamiche del crollo è il lavoro dei geologi americani A. J. Hendron e F. D. Patton. I loro risultati, pubblicati nel 1985 ("The Vajont slide, a geotechnical analisys based on new geological observations of the failure surface" e negli allegati Appendices A through G), che confermarono: 1) l'esistenza di una paleofrana;Questo risultato portò i due studiosi a riesaminare la struttura idrogeologica dell'intera zona. Attraverso l'uso dei piezometri si venne a conoscenza di un diverso valore tra la falda acquifera superiore e quella inferiore. Il livello della falda superiore, corrispondente alla massa della paleofrana, fortemente fratturata e estremamente permeabile, era influenzata dal livello del lago. La falda inferiore, invece, era alimentata sia dal lago sia dalle precipitazioni che cadevano in montagna, ed il suo livello era dunque collegato alle piogge ed ai tempi piuttosto lunghi di ricarica dell'acquifero. In base a queste considerazioni, Hendron e Patton ipotizzarono una legge di correlazione tra i livelli del lago, le precipitazioni cumulate nella falda inferiore ed i movimenti del terreno, mettendo così in evidenza come l'intera area interessata dalla frana avrebbe potuto essere (almeno in via teorica) stabilizzata con adeguate opere di drenaggio che fossero in grado di regimare le acque superficiali e quelle sotterranee profonde4. Una successiva analisi, di tipo tridimensionale, che teneva conto della componente di immersione verso est degli strati e della presenza della faglia che delimita la frana, mostrò che circa il 40% delle resistenze rotali della massa allo scivolamento era sostenuto dalla faglia orientale, alla quale era stato attribuito un angolo di attrito di 36°. Questo fatto consentì di spiegare l'elevata velocità (20-25 m/s) raggiunta dalla grande frana, fenomeno imprevisto, provocato dalla generazione di calore per frizione lungo la superficle di scivolamento che consentì una notevole riduzione del coefficiente di attrito dopo pochi metri di percorso.

[4 È plausibile tuttavia pensare che, se le indagini geologiche fossero stare eseguite preliminarmente all'opera, si sarebbe optato per la ricollocazione della stessa in un sito più idoneo.] ============================ 6.4 Studi idraulici e meccanici

Per la realizzazione della diga più alta del mondo erano richiesti accorgimenti particolari. Venne perseguita la strada della sperimentazione preventiva5 realizzando alcuni modelli in scala ridotta (1:35 e 1:85) sui quali fare delle simulazioni delle verifiche nelle fasi precedenti la costruzione. Uno di questi modelli è stato donato dalla famiglia Torno, l'impresa costruttrice della diga, all'Associazione Pro Loco di Longarone (Fig. 85). I modelli venivano sottoposti a prove comportamentali al fine di simulare funzionalità della futura realizzazione in varle condizioni di stress. I modelli matematici muovevano i primi passi e gli elaboratori elettronici che erano allora a disposizione avevano una potenza di calcolo limitata.

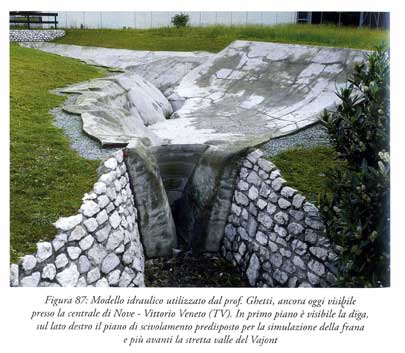

Il laboratorio dell'ISMES (Istituto Sperimentale Modelli e Strutture) era all'avanguardia internazionale nello studio del comportamento delle dighe, e Iì venne collaudato con risultati soddisfacenti il modello di diga del Vajont. Con una serie di martinetti idraulici veniva simulata la spinta dell'acqua sul corpo della diga. Le tensioni venivano tradotte in segnali, dalla cui misura ed elaborazione fu possibile verificare, in modo dettagliato, il comportamento della diga. Per l'elaborazione dei dati vennero utilizzati alcuni tra i primi calcolatori in Italia: il CRC 102 funzionante presso il Centro Calcoli Numerici del Politecnico di Milano a partire dall'ottobre 1954 e il Finac, in funzione a Roma presso l'INAC (Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo) dal dicembre 1955. Per il calcolo, che consisteva nella risoluzione di un sistema lineare di circa 400 equazioni, l'elaboratore elettronico impiegò alcuni giorni (Sacchet A., 2008). Questo fatto preoccupò l'Ing. Carlo Semenza il quale ordinò uno studio che portasse alla determinazione degli effetti della frana sul circondario attraverso un modello idraulico in grado di riprodurre, in scala adeguatamente ridotta, le valli del Vajont e del Piave per un tratto interessato di diversi chilometri. Ne sarebbe così sortito un modello di grandi dimensioni, su cui sarebbe stato possibile simulare fenomeni ondosi provocati dalla caduta dell'ipotizzata grande frana presente nel versante sinistro del Toc. La decisione venne presa in occasione di una riunione tenutasi il 31 gennaio 1961, durante la quale l'Ing. Semenza ed i consulenti Penta, Müller e Caloi iniziarono a parlare di "... ipotetiche condizioni di emergenza per il serbatoio e diga del Vajont" (Datei, 2005), ritenendo così utile approfondire una serle di effetti che si sarebbero originati a seguito del distacco di una grande frana. In particolare si pensava che fosse importante esaminare: 1) le azioni dinamiche sulla diga;  In tale modello (Fig. 87) non comparivano i paesi rivieraschi del comune di Erto e Casso, addirittura il lato di destra orografica venne ricostruito fino a quota 750 m s.l.m., appena una trentina di metri al di sopra del livello di massimo invaso, scartando a priori l'ipotesi che l'onda potesse interessare quote superiori. Pel materiale usato, dopo un primo fallimentare uso della sabbia che si impastava facilmente arrestandosi durante lo scorrimento a valle, si scelse la ghiaia, ingabbiata in reti di canapa e mosse da un trattore.

Il volume simulato di frana fu pari a 20,5 milioni di m3 perché, pur sapendo che la massa totale della frana che con ogni probabilità sarebbe caduta era molto maggiore, era evidente che, ai fini dell'onda, si doveva considerare soltanto il volume di rocce che avrebbe occupato lo specchio acqueo situato di fronte. Tale aspetto venne evidenziato da Egidio Indri, uno dei componenti del Comitato del Centro Modelli Idraulici, in una lettera inviata ad Augusto Ghetti il 19 luglio 1961, di cui si riporta un estratto (Datei, 2005): "...il volume che effettivamente darà luogo al fenomeno ondoso potrà al massimo essere uguale al corrispondente volume dell'invaso disponibile sul fronte della frana; con tale ipotesi, il volume massimo dovrebbe non superare i 40-50 milioni di m3, cioè maggiori volumi non dovrebbero incrementare il movimento ondoso. Nel modello, predisposto un opportuno piano medio di scorrimento, si potrebbero perciò immettere nel serbatoio dei volumi corrispondenti una volta a 20 milioni di m3 e una volta a 40 milioni di m3, eventualmente facendo un primo tempo franare solo il valore corrispondente alla metà del fronte più lontano dalla diga... ".La più severa delle prove, che venne quindi assunta come riferimento, fu considerata la diciannovesima, così strutturata:

A fronte di questa simulazione, il prof. Ghetti indicò la quota di 700,00 m s.l.m. per "l'invaso di assoluta sicurezza anche nell'ipotesi più catastrofica di crollo".

La relazione che accompagnò gli esperimenti6, non venne mai inoltrata alla Commissione di Collaudo e agli organi di controllo; l'unico risultato prodotto da questa serle di prove fu quello di rassicurare la SADE sulla possibilità che l'invaso, alla quota stabilita, non generasse un disastro, nemmeno in caso di caduta di una frana catastrofica. "Con le esperienze riferite, svolte su un modello in scala 1:200 del lago-serbatoio del Vajont, si è cercato di fornire una valutazione degli effetti che verranno provocati da una frana, che è possibile abbia a verificarsi sulla sponda sinistra a monte della diga. Premesso che il limite estremo a valle dell'ammasso franoso dista oltre 75 metri dall'imposta della diga, e che la formazione di questa imposta è di roccia compatta e consistente e ben distinta, anche geologicamente, dall'ammasso predetto, non è assolutamente da temersi alcuna perturbazione di ordine statico alla diga col verificarsi della frana, e sono perciò da riguardarsi solo gli effetti del rialzo ondoso nel lago e nello sfioro sulla cresta della diga in conseguenza della caduta. Purtroppo ciò che successe nella realtà fu notevolmente diverso da quanto ipotizzato da Ghetti e le dinamiche del crollo, molto più estreme, causarono il disastro che conosciamo. Il reale tempo di scivolamemo fu di 20 e non di 60s (periodo considerato già eccezionalmente ridotto), inoltre il corpo franoso si staccò e precipitò nel lago tutto assieme e non in due parti. Particolarmente interessante è anche la parte finale della relazione, nella quale il professore sottolinea l'importanza di proseguire l'esperienza con una nuova serle di prove, mirate e valutare eventuali danni provocati dai possibili sfiori sulla diga verso valle. Ma così non fu, le prove vennero sospese dopo la prima metà del 1962 e mai più riprese. Il modello uscì con le sue conclusioni senza essere adeguatamenre tarato, ovvero senza essere sperimentato per riprodurre un evento noto, come ad esempio la frana caduta pochi anni prima a Pontesei. La bontà del modello ebbe prova soltanto dopo il tragico evento del 9 ottobre 1963, infatti se sperimentato con il tempo di caduta di 20s la risposta sarebbe stata dell'ordine di quella osservata nella realtà (Datei, 2005). 6.5 Prove di invaso e svaso La prima richiesta di invaso avvenne nell'ottobre 1959, quando la SADE inoltrò al Servizio Dighe la domanda di autorizzazione per un primo riempimento sperimentale fino a quota 600 m s.l.m.. Il livello dell'acqua cominciò a salire il 2 febbraio 1960, ma il permesso scritto delle autorità competenti arrivò successivamente, dopo sette giorni, una volta riconosciuto il parere favorevole della Commissione di Collaudo che autorizzò il riempimento fino a quota 595 m s.l.m. Nel maggio di quell'anno ci fu un'altra richiesta di elevare l'invaso a quota 660 m s.l.m. (Fig. 88) intanto, presso i comandi veniva installata una sofisticata stazione sismica.

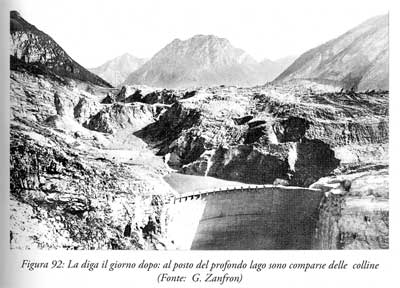

Nel settembre del 1960 la diga poteva considerarsi definitivamenre completata, l'invaso continuava a crescere sino a che, il 4 novembre dello stesso anno, una frana di circa 700mila metri cubi si staccò dal lato di sinistra orografica, fortunatamente senza fare nessun danno (Fig. 89).

In quella circostanza comparve sulla montagna la famosa fessura a forma di "M", a indicare che una ben più grande massa franosa aveva iniziato a muoversi. A seguito di una ispezione della Commissione di Collaudo avvenuta alla fine di novembre del 1960 si constatò come, in virtù di un possibile movimento franoso, il bacino potesse essere diviso in due creando delle difficoltà per lo smaltimento delle piene. Si riteneva comunque che per il livello raggiunto di 650 m s.l.m. non sussistessero problemi tali da indurre a pericoli immediati, anche perché i movimenti superficiali del fianco sinistro della valle si stavano attenuando, come rilevato dagli spostamenti più limitati che avevano subìto i capisaldi. Il resoconto della Commissione fu così abbastanza ottimistico, ma non era dello stesso avviso l'ing. Carlo Semenza che, in una lettera all'ing. Ferniani di Bologna, scrisse: "... dopo tanti lavori fortunati e tante costruzioni, anche imponenti, mi trovo di fronte ad una cosa che per le sue dimensioni mi sembra sfuggire dalle nostre mani".

I dubbi assalirono il progettista al punto da fargli formulare una domanda: "Cosa succederà con il nuovo invaso?". La riunione dei tecnici SADE, avvenuta nel mese di novembre del 1960, decise per lo svaso in quanto si riconobbe i comportamento anelastico della roccia che, invece di respingere, assorbiva l'acqua del bacino. Si ipotizzò a tal proposito di creare una galleria di drenaggio all'interno del monte Toc, che consentisse di raccogliere le acque in eccesso e scaricarle altrove. Essendo consci che i movimenti della frana fossero correlati alla presenza dell'acqua, venne valutata l'idea di creare una galleria di drenaggio a quota 720 m s.l.m., ma margini di incertezza e difficoltà realizzative fecero desistere i progettisti e nessuna opera di questo tipo venne effettuata.

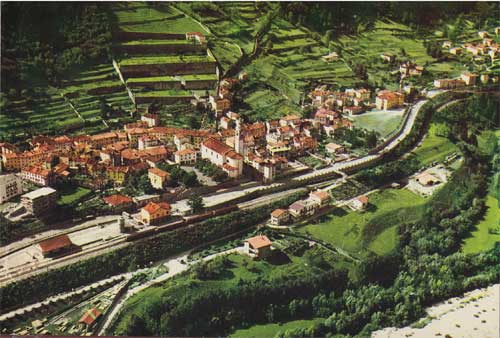

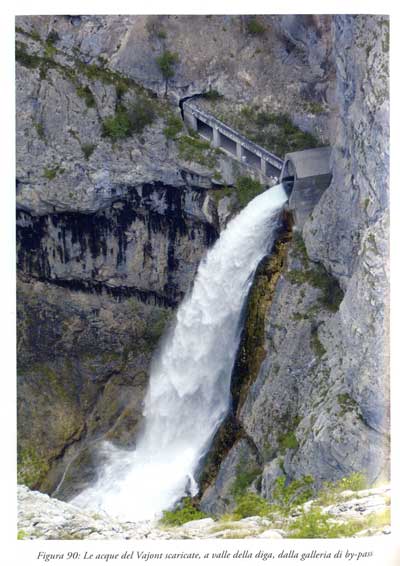

Il 9 ottobre del 1963 la frana cadde e le conseguenze furono tali da non rendere mai più utilizzabile il lago. La galleria di 'by-pass' però servì, e serve tuttora, visto che è regolarmente impiegata per scaricare le acque del torrente Vajont, impedendone il pericoloso accumulo (Fig. 90).  I lavori del 'by-pass' iniziarono l'1 gennaio 1961 e terminarono il settembre dello stesso anno. Una volta ultimata la galleria, lunga 2 chilometri e con diametro di 4,5 metri, si avanzò la proposta di elevare nuovamente l'invaso, partendo dalla quota a cui si era giunti per i lavori, ovvero al di sotto di 600 m s.l.m., per arrivare a 660 m s.l.m.; abbastanza speditamente per il primo tratto e più lentamente in seguito. Si procedette così al secondo invaso che, durante il sopralluogo della Commissione di Collaudo avvenuto con parere positivo nell'ottobre del 1961, era già iniziato da qualche giorno. Gli accordi prevedevano l'invio di una documentazione quindicinale relativa al comportamento statico della diga, delle misure dei capisaldi di controllo, della stabilità delle sponde e delle quote dei livelli delle acque sotterranee rilevate dai piezometri installati. Questi dati vennero inviati regolarmente agli organi di competenza fintanto che il livello nonraggiunse quota 640 m s.l.m.. Partì allora una successiva richiesta di portare il serbatolo a quota 680 m s.l.m., con un riempimento giornaliero pari a 30 cm al giorno, da effettuarsi nell'arco di quattro mesi (dal dicembre 1961 all'aprile 1962).

In quel periodo, e precisamente il 30 ottobre 1961, morì l'ing. Carlo Semenza che venne sostituito dal suo vice, l'ing. Alberico Biadene.

Il 6 dicembre 1962 nasceva l'ENEL, società nella quale venne fatta confluire la

SADE con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 1963, tuttavia

il nuovo Ente prese in consegna l'impianto del Vajont soltanto il 27 luglio successivo. Il 4 settembre 1963 venne raggiunto il livello di 710 m s.l.m., dieci metri oltre 'il limite di sicurezza' individuato dal prof. Ghetti con le prove sul modello idraulico di Nove. Tale quota, che si sarebbe dovuta mantenere per tutto il mese, non avrebbe permesso in ogni caso di superare il collaudo dell'impianto, per l'ottenimento del quale viene richiesto di dimostrare il regolare utilizzo al massimo livello di riempimento, che nel caso specifico corrispondeva a 722,5 m s.l.m.. A quota 710 m s.l.m. - la più alta mai raggiunta dal lago - ripresero i movimenti della massa franosa e la falda freatica cominciò a risalire. Nella riunione tecnica tenutasi il 18 settembre 1963,l'ing. Biadene fece presente che, se i movimenti non si fossero arrestati prima della fine del mese, avrebbe proceduto ad uno svuotamento parziale del bacino fino a 695 m s.l.m., quota ritenuta da tutti di 'assoluta sicurezza'.

In quei giorni i cittadini della valle del Vajont erano impressionati dai boati che

scuotevano continuamente il terreno e non promettevano nulla di buono7. La terra

tremava (si registravano scosse telluriche del 5° - 6° grado della scala Mercalli) ed il corpo franoso non cessava di muoversi. Fu così che, a seguito di una riunione tenutasi presso la palazzina della centrale comandi il 18 settembre 1963, si decise

per lo svaso del serbatoio, che comincio il 27 settembre. Purtroppo nemmeno con quest'ultimo estremo intervento, sebbene si fosse raggiunta la 'quota di sicurezza' indicata da Ghetti, si riuscì a evitare il disastro, che ormai da qualche anno era previsto: la caduta incontrollata di un'immensa frana

nelle acque del lago.

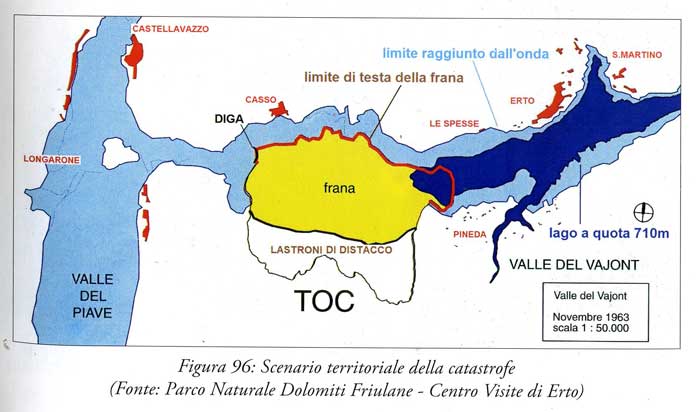

Nei primi giorni di ottobre i movimenti della frana si accentuarono e sulla strada del Toc si presentarono fessure lunghe 7/8 metri. Rotolamento di pietre, tremori e boati provenienti dalla profondità della terra rappresentavano altri segnali di instabilità. Nei giorni successivi tali fenomeni si evidenziarono ulteriormente, con la continua formazione di fessurazioni del terreno e la caduta di materiale nelle acque del lago. Sopralluoghi effettuati il lunedì 7 ottobre da dipendenti del Comune di Erto e da incaricati del cantiere confermarono la drammaticità della situazione. L'ENEL-SADE capì che era venuto il momento di far evacuare la zona della frana e si attivò in tal senso. Venezia ore 12 del giorno 8.10.1963[8 Il telegramma contiene un errore, infatti segnala la quota di sicurezza a 630 anziché 730 (nda)] Gli autocarri della ENEL-SADE cominciarono a trasportare abitanti ed animali che si trovavano nelle casere del Toc al di sopra della quota di sicurezza, mentre il Comune di Erto, ricevuti ulteriori solleciti ad emettere l'ordinanza di sgombero, dispose il testo per un comunicato alla popolazione che venne diffuso il giorno dopo (9 ottobre). Ecco il contenuto: Comune di Erto e CassoIl 9 ottobre il Comune di Erto fece affiggere dei volantini per comunicare alla popolazione la presenza di un pericolo continuato, intanto gli autocarri della ENEL-SADE stavano facendo gli ultimi viaggi, muovendosi su una strada ormai praticamente impercorribile a causa di dissesti e crepe. Sul Toc restarono ancora alcune persone che avevano rifiutato di allontanarsi. All'ora di pranzo gli operai che si trovavano sulla diga videro, ad occhio nudo, il movimento della frana e gli alberi piegarsi. Per seguirne i movimenti, che si facevano sempre più evidenti, venne installato un impianto di illuminazione nei pressi del cantiere della diga, un potente faro che consentiva di monitorare visivamente la montagna anche nelle ore di oscurità. Alle ore 20.00 la circonvallazione che attraversava il Toc venne chiusa perché la strada era ormai diventata assolutamente impraticabile. A causa della difficoltà di documenrare le testimonianze la ricostruzione degli eventi diventa, da questo momento in poi, lacunosa (Casagrande, 2008). Telefonate tra tecnici in servizio presso la diga e Longarone sono intercorse sino alle 22.00, ora n cui il centralino cessava il servizio serale, per cui non è possibile sapere quai siano state le azioni compiute dai tecnici presso la diga nella mezz'ora precedente il crollo. Al momento della caduta della frana, ovvero alle 22.39 del 9 ottobre 1963, la quota d'invaso era di 700,4 m s.l.m. e nel lago c'erano 115 milioni di metri cubi d'acqua. Lo svaso era riuscito, in quanto era stata raggiunta la 'quota di sicurezza' segnalata da Ghetti, quindi il pericolo di consistenti movimenti d'acqua attivati dallo scivolamento della frana sembrava essere scongiurato. A tal proposito Gianni Cameri, nel suo recente libro "I dimenticati del Vajont", ricorda come in quei cruciali giorni dell'ottobre 1963 molti colleghi che operavano alla diga si erano organizzati per assistere assieme alla caduta della prevista, ma non temuta, frana. Figura 96?? 'Non temuta' perché dallo scivolamento della massa franosa ci si aspettava uno sfioro di acqua dal coronamento della diga, nulla di più. Non di certo vittime. La storia ci insegna che, purtroppo, non andò così. 6.6 9 ottobre 1963: la catastrofe

Il 9 ottobre 1963, alle 22.399, dal Monte Toc si staccò una frana con un volume di oltre 260 milioni di m3 che, precipitando nel lago ad una velocità di 20-25 m/s (70-90 km/h), sollevò una massa d'acqua di 50 milioni di m3.

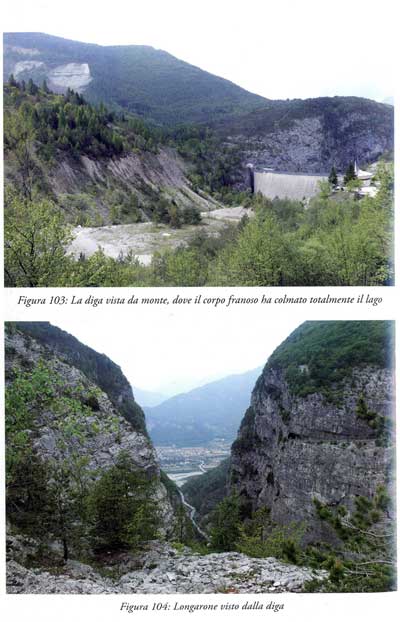

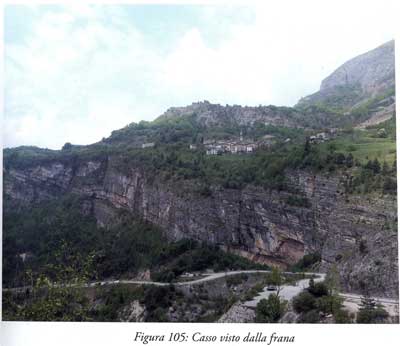

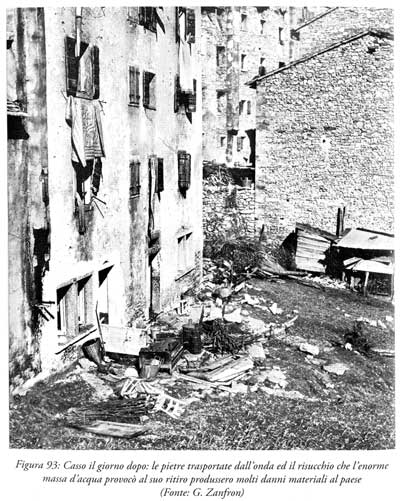

L'altra ondata si sollevò sino al paese di Casso, arroccato 250 metri più in alto (del coronamento) quindi, dopo averne lambito le prime case e lanciato massi anche di decine di chilogrammi (Fig. 93) che sfondarono molti tetti ritornò giù, scavalcò la diga e piombò verso il paese di Longarone cancellando in pochi minuti gli insediamenti sottostanti.

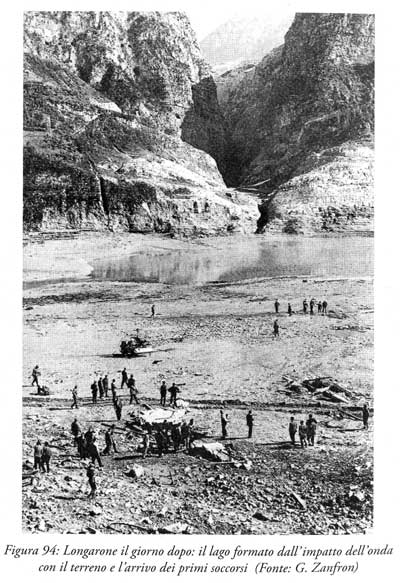

L'onda passò 170 metri sopra la diga, la forza dell'acqua travolse il cantiere, ancora in parte operativo e le case degli operai uccidendo 54 persone (www.vaiont.net). Precipitandosi verso valle la massa d'acqua venne ulteriormente accelerata dalla stretta valle del Vajont, acquistò cosi una velocità ed una forza devastante in grado di trascinare qualsiasi cosa si trovasse sul suo cammino. Cosi fu per parte del materiale di scavo, stimato in 400.000 m3, che era stato stivato all'inizio della valle, verso Longarone (Mazzucco, 2008). Allo sbocco della valle l'acqua si presentò come un muro dell'altezza di 70 metri che, avanzando in velocità, produsse un vento fortissimo, umido e odoroso, che precedeva l'onda stessa. A causa del violento impatto con il suolo l'onda creò, in prossimità del letto del Piave, un laghetto profondo 47 metri (Fig. 94).

Longarone e le frazioni di Rivalta, Pirago, Faè, Vajont, e Villanova vennero investite in pieno dall'onda che provocò distruzione e la morte di 1.458 persone. Le seguenti immagini (Figg. 95a, 95b) offrono due visuali dalla stessa prospettiva di Longarone, prima e dopo il disastro.

Parte dell'acqua risalì il corso del Piave provocando danni ai paesi di Castellavazzo e Codissago, uccidendo 111 persone. Al conteggio delle vittime vanno aggiunte 129 persone provenienti da altri comuni, per un totale ufficiale di 1.910 morti, la maggior parte dei quali non sono mai stati ritrovati.

L'enorme massa d'acqua si incanalò quindi lungo il corso del fiume generando una enorme onda di piena che iniziò a propagarsi con una velocità media di 6m/s (circa 22 km/h); a Belluno, ovvero circa 20 km più a sud, il fronte d'onda era alto 12 metri e la portata valutabile in 5.000 m/s. Le acque finirono la loro folle corsa alla foce del Piave, nel mare Adriatico.

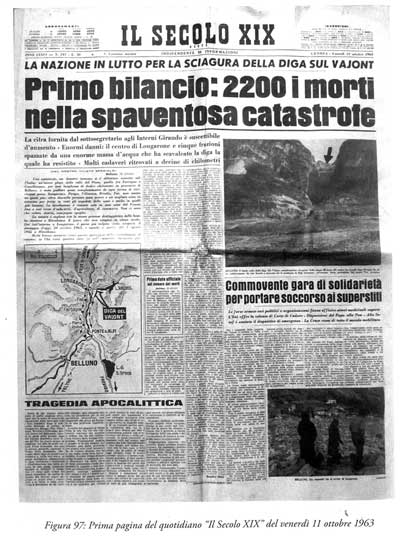

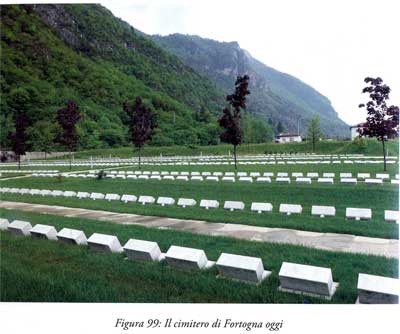

La stampa si occupò ampiamente del disastro e le prime pagine di tutti i quotidiani furono dedicate all'accaduto. I primi comunicati parlavano di oltre 3.000 morti, cifra che venne poi ridimensionata nei giorni successivi quando, a seguito dell'intervento dei soccorsi, fu possibile effettuare delle stime più precise. I primi pensieri andarono alla diga, venne spontaneo credere che quell'incredibile "foglio" di calcestruzzo che sbarrava la profonda valle del Vajont aveva ceduto, liberando le acque verso Longarone. Invece la diga resistette, era stata costruita bene, viceversa la montagna franosa si lasciò andare e precipitò nel lago a grande velocità facendo fuoriuscire milioni di metri cubi di acqua. "... oserei dire che qui a Longarone e nella zona tutta intorno, la distruzione è stata più totale che in Giappone: a Hiroshima era infatti rimasta qualche casa in piedi, anche nella zona dell'epicentro dell'esplosione. Qui, per una zona che si può calcolare lunga 5 chilometri e mezzo e larga dai 500 ai 900 metri, non è rimasto nulla di vivo o di vita, ma solo desolazione, distruzione e dappertutto una roccia brulla colore del deserto".Le prime operazioni di soccorso ebbero inizio nei minuti immediatamente seguenti la tragedia, l'aria era ancora intrisa di aria nebulizzata quando i primi soccorritori, abitanti del luogo, si affacciarono sulla città morta. Nella primissima ora dopo il disastro fu l'operato di questi volontari locali che consentì a molti feriti imprigionati dalle macerie di trarsi in salvo. Ben presto arrivarono poi i soccorsi in massa. Dopo la mezzanotte la notizia era già entrata nel circuito dei telefoni e delle telescriventi e stava facendo il giro del mondo, così al soccorso individuale subentrava quello organizzato. All'alba del 10 ottobre la piana di Longarone brulicava di soccorritori, migliaia tra soldati e Vigili del fuoco, che ebbero il supporto di numerosi enti ed istituzioni: la Sanità, che mise a disposizione specialisti, medicinali ed attrezzature per la disinfezione, la Polizia, la Croce Rossa Italiana, la Pontificia Opera di Assistenza, le forze americane delta Setaf e della NATO. Accorreranno anche sul luogo volontari tra gli scouts, medici e sacerdoti, ma anche giornalisti, fotoreporter e autorità civili, religiose e politiche tra le quali il Presidente della Repubblica A. Segni ed il Presidente del Consiglio G. Leone (Antincendio e Protezione Civile, 1964). Nei giorni a seguire si proseguì con le penose, ma quanto mai urgenti, operazioni di recupero, ricomposizione e disinfezione dei resti delle salme, spesso non identificabili ed oramai in stato avanzato di decomposizione. I corpi venivano portati all'aperto nella zona dove sarebbe poi sorto il cimitero di Fortogna, appositamente creato per la sepoltura delle vittime del Vajont. Intanto a monte della diga mentre continuava l'operazione dei soccorsi per l'evacuazione di persone e bestiame in alcune zone della frazione di Erto, si presenrava un problema urgente, questa volta di natura prettamente tecnica: la gestione delle acque del lago. Per il paese di Erto e per gli altri abitanti rimasti a monte della frana si stava presentando un nuovo urgente problema: l'innalzamento delle acque del lago residuo rimasto senza emissario. Per evitare che ciò accadesse vennero messe in atto due operazioni: il ripristino della galleria di 'by-pass' e la messa in funzione di una grande stazione di pompaggio. Dopo la caduta della massa franosa la galleria di sorpasso non era più efficiente, si dovette così procedere alla sua riattivazione, collegandola nuovamente con il lago rimasto. Contemporaneamente ci si preoccupò di riattivare anche le gallerie di scarico presenti sul lato sinistro della diga, anch'esse ostruite. Questi lavori richiesero un certo tempo, fu così che per la messa in sicurezza si operò parallelamente anche sull'altro fronte. Da marzo ad agosto del 1964, in Val Tuora, ovvero all'estremità orientale del lago veniva attivata una grande stazione di sollevamento delle acque del lago mediante una serie di tubi ed un sistema di pompaggio*, ne consentiva il trasporto verso il passo di S.Osvaldo. [NOTA, di Tiziano Dal Farra. Nessuno mai ricorda questo particolare, né lo sottolinea abbastanza, ed allora lo faccio io. Le grosse pompe (una decina) furono donate al governo italiano e ai vajontini dalla Russia (CCCP) comunista di oltrecortina. E in clima di piena "guerra fredda" tra URSS e NATO/Occidente non è un dettaglio/segnale da poco... E non è nemmeno la prima volta che i russi accorrono a aiutarci: vedi il caso del terremoto di Messina del 1908] 6.7 Vicende processuali

Dopo pochi giorni dal disastro, precisamente l'11 ottobre 1963, il Ministro dei Lavori Pubblici, in accordo con il Presidente del Consiglio, nominò la Commissione di inchiesta sulla sciagura, incaricandola di accertare le cause che determinarono la catastrofe e presentare un rapporto a riguardo. Iniziò così l'inchiesta giudiziaria che, tra perizie varie da parte della Commissione tecnica del Magistrato inquirente, dell'ENEL e parlamentare d'inchiesta, durò quattro anni e cinque mesi.

Il 29 novembre 1968 iniziò così a l'Aquila il Processo di Primo Grado, che si

concluse il 17 dicembre del 1969. Nel frattempo erano già morti il Prof. Penta

l'ing. Greco, mentre il giorno precedente l'inizio del Processo, ovvero il 28

settembre 1968, l'Ing. Pancini si tolse la vita con il gas nel suo appartamento

di Venezia. Il 23 Maggio 1970 il processo penale venne impugnato e nell'atto si legge che "...la sentenza è sintesi di un giudizio disarticolato che, spezzando la concatenazione che eventi, in una conclusione cronologica ed eziologica la frana all'inondazione e agli omicidi crea una cesura con la realtà dei fatti e con la valutazione giuridica di essi". Il 10 luglio 1970, sempre a L'Aquila, iniziò così il Processo d'Appello, nel quale si cercò di riportare l'attenzione sulle origini del disastro, attribuendone le colpe all'uomo e non alla natura. Il 3 ottobre la sentenza riconobbe la totale colpevolezza degli ingegneri Biadene e Sensidoni, che vennero riconosciuti colpevoli di frana, inondazione e omicidio plurimo e per questo condannati rispettivamente a sei e quattro anni e mezzo di reclusione (entrambi con tre anni di condono). Gli Ingegneri Frosini e Violin vennero assolti per insufficienza di prove, gli ingegneri Marin e Tonini assolti perché "il fatto non costituiva reato" e il Prof. Ghetti assolto per non aver commesso il fatto.

Il Processo passò in Cassazione e si svolse a Roma tra il 15 e il 25 marzo del 1971; venne confermata la riconosciuta colpevolezza per gli ingegneri Biadene e Sensidoni di inondazione aggravata dalla previsione dell'evento e di omicidio con mancato allarme, ma le pene vennero ridotte. Biadene fu condannato a cinque anni e Sensidoni a tre e otto mesi, ed entrambi con tre anni di condono. In sintesi, quello che successe nei diversi gradi del processo penale fu la continua riduzione delle pene, nonostante il riconoscimento di responsabilità sempre più gravi da parte di alcuni imputati. Nel corso degli anni la SADE e le altre società oggetto di fusioni (SADE-Montecatini; Montecatini-Edison; Enel e Montedison) furono le protagoniste della causa civile. In particolare saranno queste ultime due ad essere condannate a risarcire i danni provocati dalla catastrofe. Come già successo in altre circostanze simili, anche i superstiti del Vajont vennero risarciti economicamente per la perdita dei loro cari secondo un programma stabilito dai vertici ENEL. Qualcuno non accettò, non credendo giusto prendere dei soldi per la vita di un padre, una madre o un parente stretto; per quelli che invece accettarono le cifre furono le seguenti (Lucia Vastano, 2008):

Dopo dodici anni dal disastro, venne intrapresa una causa civile nei confronti dell'ENEL per il risarcimento dei danni materiali. Il 12 marzo 1975 il Comune di Erto e Casso avviò la causa, alla quale partecipò anche il Comune di Vajont, istituito per scissione dall'originario Comune di Erto e Casso. La legittimazione della presenza in causa del Comune di Vajont diede origine ad una causa secondaria promossa dall'ENEL che produsse un ritardo di altri sette anni alla causa principale. Il 15 febbraio 1997 il Tribunale Civile e Penale di Belluno condannò la MontEdison a risarcire i danni subiti dal comune di Longarone per un ammontare di lire 55.645.758.500, comprensive dei danni patrimoniali, extra-patrimoniali e morali, oltre a lire 526.546.800 per spese di liti ed onorari e di lire 160.325.530 per altre spese. La sentenza ebbe carattere immediatamente esecutivo. Nello stesso anno venne rigettato il ricorso dell'ENEL nei confronti del comune di Erto e Casso e del neonato comune di Vajont, obbligando così l'ENEL al risarcimento dei danni subìti, che vennero quantificati, dal Tribunale Civile e Penale di Belluno in: lire 480.990.500 (in valuta del 9 ottobre 1963, più rivalutazione ed interessi) per danni patrimoniali (perdita/distruzione di beni demaniali e patrimoniali);

Secondo i legali delle Amministrazioni comunali, la somma dovuta dall'ENEL, attualizzata al 24 febbraio 1994, ammontava a 19.558.042.690 lire, oltre alla rivalutazione degli interessi maturati e maturandi. L'ENEL contestò i criteri di calcolo della rivalutazione e degli interessi e riformulò la somma dovuta in 12.128.458.287 lire, ovvero oltre 7 miliardi di lire in meno.

La vicenda processuale legata alla strage del Vajont sembra essersi definitivamente chiusa con la recente apertura degli archivi del Tribunale dell'Aquila e la messa a disposizione di tutte le carte prodotte e raccolte durante il processo del Vajont. 6.8 Il Vajont oggi

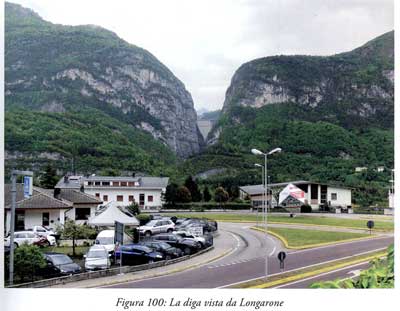

Tornare oggi nei luoghi della tragedia del Vajont permette di capire, e non dimenticare. Longarone è stata interamente ricostruita e oggi si presenta come una moderna cittadina di circa quattromila abitanti. Presso l'Associazione Pro Loco Longarone, in Piazza Pietro Gonzaga, è presente il nuovo nucleo museale "Longarone Vajont, attimi di storia" che va assolutamente visitato. Di grande interesse è la Chiesa Monumentale di Longarone, costruita dopo la tragedia dall'arch. fiorentino Giovanni Michelucci, che è dedicata alle vittime del Vajont. Al suo interno si trova la statua della Madonna della vecchia chiesa di Longarone, che venne ritrovata mutilata il giorno seguente la catastrofe a Fossalta di Piave e successivamente riconsegnata alla comunità longaronese dopo un accurato restauro. All'esterno sono visitabili il memoriale delle Vittime ed il museo 'Pietre Vive'. A circa un chilometro dal centro di Longarone si può vedere il campanile di Pirago, che resistette miracolosamente al passaggio dell'onda, mentre l'adiacente chiesa di San Tomaso (XVI secolo) andò distrutta (Fig. 98).

[10 DPR 10 settembre 1990, n.285] Il cimitero di Fortogna oggi ...  Da Longarone si prende la SS. 251 per Maniago e Pordenone per raggiungere la diga ed i paesi di Erto e Casso.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||